あけましておめでとうございます!店長小川です。

まずは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ということで、今回はエマスタジオの店長小川というよりは別でちょこちょこ進めているSTREAM CABLEの小川としてな感じになります。

ちなみにSTREAM CABLEは現在2/14のバレンタインデーに向けて、チョコレートみたいなケーブルを受注販売受付中です。

詳しくはこちらをチェック!

ケーブルの使い方について!やっていきましょう。

ケーブルの?使い方?何をいまさら!

というあなたにもUROKO FROM MY EYESな内容かもしれないですよ!?

まずですね、STREAM CABLEとしては楽器用ケーブルは

楽器周辺アクセサリや消耗品ではなく

楽器の一部、楽器そのもの

として考えておりまして。

たとえばギタリストにとって自分の楽器とは

まずギター。エフェクターやアンプも楽器ですよね。

サウンドとプレイヤビリティに直接関わるのであれば、ケーブルやピックも楽器ではないでしょうか?

ということです。

ケーブルはサウンドにかなり直接関わる部分なんです。

弦やピックに関しては消耗しますから、消耗品としてアクセサリと括るのであれば・・・

ケーブルは経年で変化(物質的には劣化ですがあえて変化と表現します)しますが、適切に扱っていればそうそう簡単に壊れるものではありません。

そういう部分も含めて、今回はお話したいと思います。

シールド、ケーブル、コード、ライン…人それぞれ呼称がありますが

シールドって?って思ったことがある方も少なくないはず。

ちょっと難しいようで実は難しくないのでここをまずじっくり理解して頂きたいのですが…

初歩的な電気の回路については学校で習っていますので想像するのは難しくないと思うのですが、一旦思い出してみましょう。

豆電球を乾電池で点灯させる最も初歩的な電気回路です。

電源(乾電池)を基点としてとらえると、赤い線が出力、青い線が入力。

豆電球を基点にした場合、赤い線が入力、青い線が出力。

上記の電気回路で、赤い線や青い線のつなぎ目が離れた場合、どうなりますか?

電球は消えてしまいますよね。

このように、電気回路はすべての入出力がひとつなぎの”輪っか”でつながっていないと動作できません。

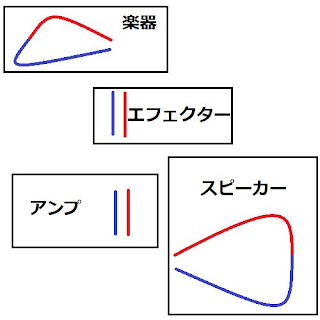

エレキギターなどの電気楽器の信号を出力する回路、アンプやエフェクターなどの回路、それをつなぐケーブルのその”輪っか”がどうなっているのか。

スイッチやらなんやかんやはとりあえず無視して簡潔に音声信号の回路のつながりを図にしてみました。ちなみに、電源を使っているのは増幅等回路の機能を動作させるためのものであって、音声信号の回路のつながりを解説するには邪魔なのでこの際ぶった切って捨てます。

音声信号の回路のみだとたとえばこんな感じ。

完全につながっているひとつなぎの”輪っか”はどこにもありませんね。

これを”輪っか”にするとスピーカーから音が出るわけですから、赤同士、青同士つないでみましょう。

はい!音でました!

これの、黄色で囲ったところがケーブルなんです。

ここまで大丈夫ですか!?

続きます。

直流/交流というのは覚えていますか?

どっちが直流でどっちが交流でしたっけ?

直流は出力から入力へ一方向に流れる電流。上です。

交流はプラスとマイナスに連続して交互に振れる電流。下です。

例えば乾電池は直流の電源になります。なので、先ほどの電球の図では電流の流れる向きは電池の+から豆電球を通って電池のーへ帰ってくる。ということになっています。

一方、電気楽器の音声信号というのは交流の電流になります。

止まっている弦を弾いてよく見てみると、交互に左右均等に高速で触れているのが分かると思います。

スピーカーも同じです。正面から見て手前と奥に交互に振動しています。

どちらも停止して鳴動が無い状態が0です。

電気信号と音の仕組みがよく似ていることが分かって頂けたと思います。

ここで、

交流は行って帰ってを繰り返してるなら道は一本で良いのでは?

そう思ってしまったあなた!

良いつまづきです!

電気信号はよく水流に例えられます。

流れるプールを思い出してください。あれは電流に置き換えると直流です。

行って、グルーっと回って帰ってきますよね。

輪っかになっていないとを水を捨て続けることになってしまいます。

では交流ではどうでしょう?

こちらも輪っかになっていないと行ったり来たりするまでもなく行ったっきり水が無くなってしまいます。大事故です。

思い出してください。電気回路は輪っかになってないと動作しません。鉄則です。

話が逸れましたが、つまりケーブルの中には2本の電気信号の経路が詰まっていることになります。

ギターなどをつなぐケーブルの先端のプラグを見てみてください。

先端のくびれたあたりに1本の線があって、金属部分(端子)が2つになっていますよね。

先端側がチップ端子といって先述の楽器同士の接続の図で言うと赤色を担当しています。

根元側の棒状(実は筒状)の端子がスリーブ端子。同じく図の中では青色担当です。

それぞれホット/コールドと呼ばれます。極性ってやつですね。

少し前の話に戻りますが、音声信号を運んでいるのはホットの方でしたね?

コールドはどうしているのかといいますと、一応音声信号を運んでます。

その音声信号というのが、”外来ノイズ”です。

ケーブルの中はざっくりこんな構造になっています。

絶縁体はビニールやゴム等でできており、電気は通しません。しかし、電磁ノイズというのは絶縁体を超えてケーブル内へ侵入してしまいます。

そこで、信号線の周りに絶縁体、その上を覆うようにコールド線で包むことで外来ノイズをアースへ捨ててしまおうという構造になりました。

盾のように信号をノイズから守るということで、こういうケーブルを”シールドケーブル”と呼ぶようになったのです。

シールドの種類もいくつかあります。

内部絶縁体に巻き付けるようにしたものがスパイラル(MOGAMIなど)

編み込んで網状に覆っているものはブレイデッド(BELDENやCANAREなど)

この2種類が楽器用のシールドケーブルでは一般的です。

他にも

スパイラルの上から更に逆巻きに2重にしたダブルスパイラル(Gothamなど)

楽器用ではデメリットが多くなりがちなので少ないですが、薄い金属箔を使用したフォイルラップ

主にこの4種になりますね。

さて、シールドケーブルというものがある程度理解して頂けたかと思いますが、

ボリュームがひどいことになりそうなので続きはまた次回!

お楽しみに!

YouTube

THE SPELLBOUND - はじまり

2016年に逝去したBOOM BOOM SATELLITESの川島道行。

翌年6月、残された中野雅之はBOOM BOOM SATELLITESとしての活動に幕を下ろしました。

それから約3年半の歳月を経て、THE NOVEMBERSの小林祐介を組んでTHE SPELLBOUNDを結成。

そのファーストシングルが遂にリリースされました。

個人的に川島さんが最後に残したBBSのLAY YOUR HANDS ON MEは彼の逝去後ずっと苦しくて聴けませんでした。川島さんが別れを告げているように感じてしまって・・・

しかしこうして中野さんが新しい一歩を踏み出せたことに川島さんも安心しているだろうと思いながら改めてその曲を聴いてみました。

まだ涙は滲んできますが、川島さんが温かく未来へ進んでいく皆を照らしているような優しい曲に聴こえました。

私はこの”はじまり”の先が楽しみで仕方ないのです。

それでは!